相続税の申告が必要な場合、税務署に出す期限が決まっています。

その期限は相続から10ヶ月後なのですが、そうとも言えません。その理由をまとめてみました。

相続税の申告期限

相続があったときに気になることはいくつかあり、そのうちの1つは「相続税がかかるか?」ということ。

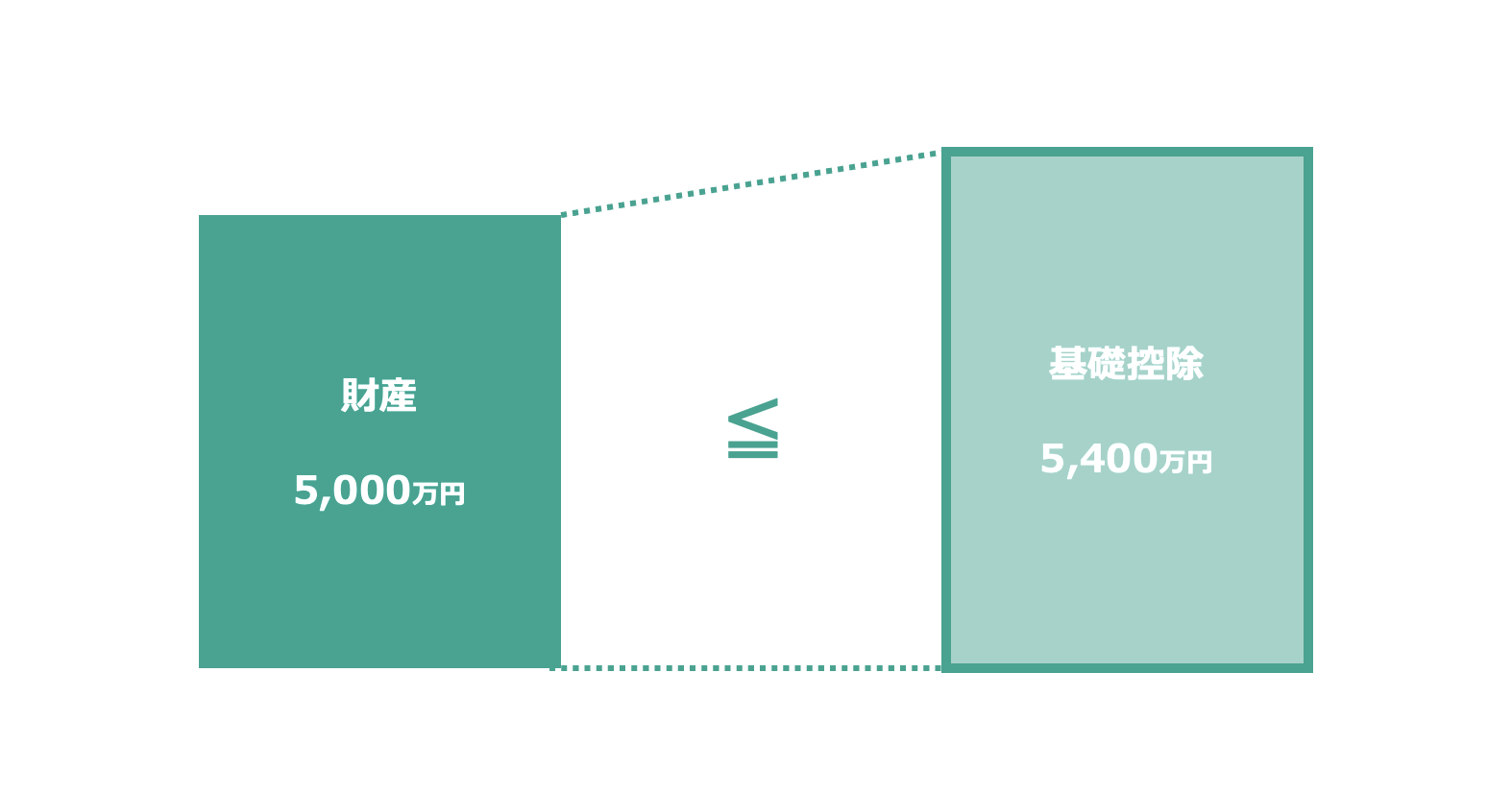

相続税がかかるかどうかは、財産額はもちろん、亡くなった人の相続人が何人いるかにもよります。

財産5,000万円なら相続人が1人なら相続税はかかりますし、

4人ならかかりません。

もし、相続税がかかるなら、相続人全員で相続税の申告をする必要があります。

相続税がかからなくても、「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」などの特例を利用するなら、やっぱり申告はしないといけません。

じゃあ、申告書を出す必要があるとして、いつまでに税務署に出せばいいのか?

相続税の申告は、人生で何度もやるものではないため、意外と知られていません。

相続があってから10ヶ月以内に申告するというのがルールです。

でも、本当に10ヶ月かけることができるかどうかは、何とも言えません。

10ヶ月とは限らない理由

10ヶ月というと確定申告などと比べると、長く感じるかもしれません。

ただ、相続があっても、相続税の申告が必要なことを知るタイミングは、その家によって違うでしょう。

財産が多ければ相続税がかかるのは想定しやすいので、すぐに相続税の申告をするように準備することができます。

でも、「うちは相続税かからないでしょ」と思い込んでいれば、相続税の申告のことは考えません。

その後に「相続税の申告のお知らせ」などの封筒が自宅に届いたときにハッと気づきます。

「うちは相続税がかかるのかも…」と。どのくらい払うのか?

税務署からの封筒で気づいた時点では、半年ほど過ぎています。

その中で期限までに申告をしようとすれば、残りの3〜4ヶ月でやることになるわけですから負荷がかかります。

相続税の申告の準備が早いか遅いかは、人それぞれ。

気づけるかどうかということです。

「相続税の申告が必要だ」という点に気づくまでの期間は、申告書を出す期限にはまったく関係のない話です。

早めにチェックする

相続税の申告をまとめるのには時間がかかります。

直前になって「うちは申告が必要なんだ…」と気づくことがないようにするにはどうすればいいでしょうか。

解決策としては、

- 生前からどのくらいの財産があるかを整理しておく

- 亡くなってからすぐに確認する

といったことでしょう。

生前から相続税がかかりそうだとわかっていれば、対策もできますし、相続後にも早めに動くことができます。

どちらかといえば、明らかに相続税がかかる方よりも、6,000万円〜7,000万円以下の財産の家のほうが気づかない可能性があります。

財産を把握しきれていないということもありますし。

「うちはかからないでしょ」というよりは「うちもかかるかも」という意識でいたほうがいいでしょうね。

【編集後記】

昨日はオフ。カフェに行ったり、ドライブ、セミナーの準備などを。夜はマリオワンダーを。

【昨日の1日1新】

※「1日1新」→詳細はコチラ

OHAYO ミルクチョコプリン