相続税の申告には、贈与でもらった財産も対象になることがあります。

で、過去に贈与があったかどうか?どうやって調べればいいか?かんたんにまとめてみました。

相続税の申告に生前贈与が関係ある?

相続と贈与。

一見、関係がなさそうに見えますが、贈与と相続には深ーい、深い関係があります。

というのも、相続税の計算をする場合、

- 生前に贈与があった財産のうち3年以内のもの(暦年贈与)

- 相続時精算課税を受けたもの(何年前でも)

というのは、相続税の申告に含める必要があるからです。

うえむら

うえむらということで、今回は、贈与があった財産もキッチリ管理しておかないと、あとあと困ることもあるわけで、どこをチェックすればいいか?その3つのポイントを見ていきます。

生前贈与があった財産の見つけ方 3つのポイント

相続税の申告をする場合に、過去にどんな財産の贈与があったかを調べないといけないわけですが、どういったものを確認していけばいいのでしょうか?

ここでは主なもの3つを見ておきましょう。

①贈与税の申告書

- 暦年贈与の申告書→過去3年分

- 相続時精算課税贈与の申告書→過去すべて

暦年贈与を受けた財産は、相続開始前3年以内のものであれば、相続税の申告書に載せることになります。

そのときの金額は、贈与があったときの評価額です。

なので、贈与があったときの評価額が記載されている当時の申告書っていうのが必要になります。

ちなみに過去に贈与税を払っていれば、相続税からマイナスすることができます。

- 暦年課税 贈与税<相続税 → 相続税からマイナスできる(贈与税>相続税でも還付なし)

- 相続時精算課税贈与→相続税からマイナスでき、マイナスしきれない場合は還付

注意点としては、もし過去に相続時精算課税贈与を受けている場合、相続人でないとしても、すでに財産を売ってしまっていても相続税の計算対象になります。

これは見落としがちなところです。

②贈与契約書

そもそも贈与なのかどうか?

相続税の申告書を作成するときに、そもそも贈与なのか?貸付金なのか?判断が難しいケースがあります。

そんなときに、贈与契約書が保管してあれば、贈与であることを証明するのは難しくありません。

贈与契約書はお互いが自署するのをすすめています。

知っているようで意外に知られていない 贈与税のあるある疑問7選 | GO for IT

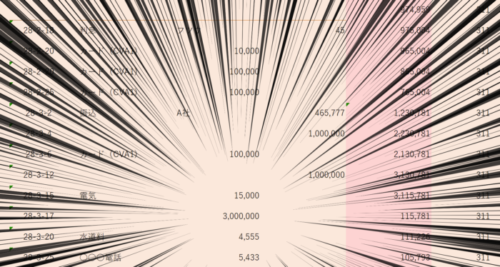

③亡くなった方の通帳 もらった方の通帳

財産をあげた人の通帳も、もらった人の通帳もチェックしておきたいところです。

たとえば、過去の通帳を見ていたら、

そのとき、もし贈与税の申告が必要なら、期限後でも申告しておきましょう。

「贈与税の申告してなかった…」という場合にやっておきたいこと | GO for IT

仮に110万円以下の贈与だとしても、相続人が(暦年課税の場合で)3年以内に贈与でもらっているものなら、相続税の申告には必要なものです。

一方で、贈与を受けているのが、相続や遺言で財産をもらった人でないならば、相続税の申告対象にはなりませんので、注意が必要です。

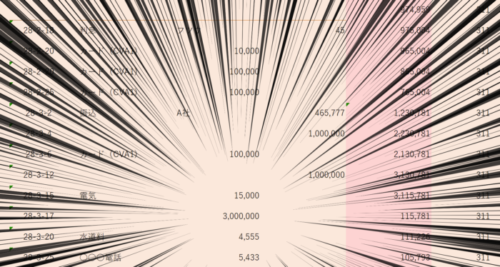

6年分の贈与をチェックする必要があるのはなぜ?

ところで。3年分が対象なのに、6年分チェックが必要なのはなぜ?

これは贈与税の時効が6年で、申告モレがあると気づくのは主に相続税の申告のときだからです。

申告を忘れているのに気づいたら、やっぱり期限後でも申告しておきましょう

「贈与税の申告してなかった…」という場合にやっておきたいこと | GO for IT

贈与税申告の開示を請求できる

もし、過去に贈与があったけど、申告書がない場合、そもそも贈与があったかどうかわからない場合はどうすればいいか?

じぶんが贈与してもらっていた分はともかく、他の相続人や遺言で財産を相続する人が、過去に贈与で財産をもらっているかどうかなんて、わかりませんので。

実は、過去に贈与税の申告をしていれば、その申告内容を税務署に開示請求することができます。

ただ、贈与税の申告をしていないとわからない。

だからこそ気づいたら期限後にでも申告しておくと助かります。

とはいえ、税務署のお世話になるのはできれば少なくしておきたいもの。

なので、贈与税の申告書の控えを保管しておく、通帳を通しておくということをやっておくことで、モレる可能性は低くなります。

【編集後記】

昨日はオフ。午前中は私用で外出。午後は落ち着いた生活でした。

【昨日の1日1新】

※「1日1新」→詳細はコチラ

スタバ ピーチ オン ザ ビーチ フラペチーノ